関連ページ

最新情報

コンテンツ紹介

オリジナルファイル・動画集

健康・美容・賢脳、医薬品・化粧品・食品に関連したオリジナルファイル・動画集です。

コンパクトにわかりやすくまとめたファイル・動画があります。

関連したページ

関連ページ紹介

医薬関連書籍

薬剤師を中心に他の医療関係者向けの書籍も紹介しています。一般の人向けの書籍に関してもまとめられていて、健康・美容・賢脳などに関連した書籍が調べられます。

健康・美容関連の本

一般人向けに薬・化粧品・サプリ・健康・美容・ダイエット・賢脳等に関連した本を紹介しています。一般の人向けの健康・美容・賢脳などに関連した書籍が調べられます。

薬剤師ポータル

薬剤師に関連した便利情報を、いろいろと提供するポータルサイトです。医療の話題、薬剤師転職について、薬剤師のための情報リンク、重篤な副作用などについて、まとめています。

健康ポータル・美容ポータルサイト

健康ポータル・美容ポータルのサイト。検索ができたり動画が見れたりといろいろコンテンツを充実させています。

健康・美容・賢脳トピックス

健康・美容・賢脳のトピックス・話題について一般の人向けに情報提供していきます。健康や美容、賢脳情報や勉強法に関連した情報や知識、トリビアなどを満載しています。

専門ブログ

医薬品情報提供などの情報・トリビア・面白ネタ満載!行政の動向や薬事問題などを中心に製薬メーカーや薬局の人、薬剤師に向けた情報を取り上げたブログです。

速く覚えて、長く忘れない - 勉強法・記憶法

賢脳関連情報として、いろいろある勉強法・記憶術・記憶法について紹介。資格試験や受験勉強に役立つ情報満載。

失明が怖い緑内障の改善対策

緑内障とは・・・ その症状、メカニズム、検査、治療法、自宅でもできるケアなどを紹介していきます。

性病検査キットと臨床検査

性病検査をはじめ、臨床検査キットの紹介、疾病の特徴、潜伏期間、検査の受け方などについて解説しています。

漢方薬の情報提供

漢方薬に関して、自分に合った漢方薬の検索、漢方薬の使用上の注意検索などを紹介しています。

薬・健康・美容関連の本、勉強法関連情報

薬・健康・美容に関連した本、及び勉強法等について調べるための紹介ページリンク。

広告薬事・表示薬事

表示・広告・制度に関して、薬事法など医薬品関連の法律を中心に通知情報、役に立つ動画、オリジナルファイル、検索システムなどでいろいろと調べられるようになっています。

健康ポータル&健康トピックス情報

漢方薬や機能性食品など、悩み別にあった健康グッズを見つけるのをお手伝いいたします。

美容ポータル&美容トピックス情報

化粧品の成分の検索など、あなたに合った化粧品など美容に関連した知識・情報を提供します。

賢脳ポータル&賢脳トピックス情報

記憶術や賢脳、またユニークな知恵に関連した情報を紹介していきます。

健康サポート薬局

健康サポート薬局やかかりつけ薬剤師に関する通知や資料を掲載するとともに、薬剤師のキャリア・生涯研修に関する情報へもリンクしています。

医薬品等の安全性情報提供

どうなる? サプリ・健食の機能表示

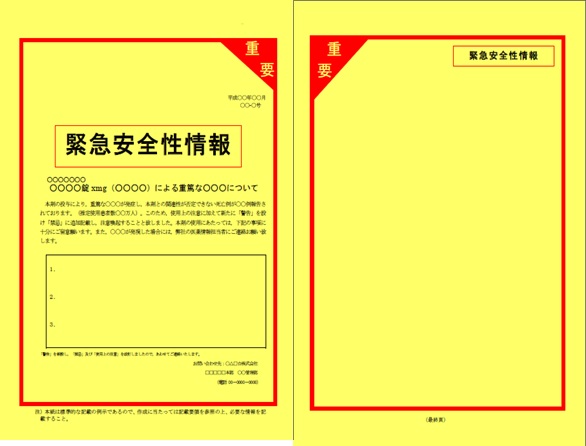

イエローレター(緊急安全性情報)

厚生労働省・PMDA(医薬品医療機器総合機構)と協議し、イエローレターを作成

医療機関向け ⇒ イエローレター

国民(患者)向け ⇒ 患者向けお知らせ文書

国民(患者)、医薬関係者に対して緊急かつ重大な注意喚起や使用制限に係る対策が必要な状況にある場合

<対象>

- 副作用・不具合等の報告における死亡・障害の発生

- 死亡・障害につながるおそれのある症例又は治療の困難な症例の発生

- 未知重篤な副作用・不具合等の発現など安全性上の問題が有効性に比して顕著である等の新たな知見

- 外国における緊急かつ重大な安全性に関する行政措置の実施

- 緊急安全性情報又は安全性速報等でもなお効果が十分でないと評価された安全性上の問題

<措置>

- 警告欄の新設又は警告事項の追加

- 禁忌事項若しくは禁忌・禁止事項の新設又は追加

- 新たな安全対策の実施(検査の実施等)を伴う使用上の注意の改訂

- 安全性上の理由による効能効果、使用目的、性能、用法用量、使用方法等の変更

- 安全性上の理由により、回収を伴った行政措置(販売中止、販売停止、承認等取消し)

- その他、当該副作用・不具合等の発現防止、早期発見等のための具体的な対策

イエローレターが出されるまでの流れ

- 医薬食品局安全対策課が、命令・指示の理由等を記した書面を製造販売業者に通知。(自主ではなく命令・指示の場合)

- 製造販売業者が、緊急安全性情報(医薬関係者向け・患者向け)を作成・配布

- 配布後、製造販売業者・医薬食品局安全対策課は速やかに報道発表

- 新聞の社告等、媒体への情報掲載を考慮 (回収等、国民の対応が必要な場合)

- 機構は通知・緊急安全性情報・添付文書改訂内容をホームページ・PMDAメディナビに掲載。

- 製造販売業者は、改訂添付文書等記載事項を機構に届出 (添付文書等記載事項の届出対象製品の場合)

- 機構の安全部門と緊急安全性情報の配布計画について協議し計画書を提出し、配布結果を機構の安全部門に提出

- 製造販売業者は、改訂添付文書を直接配布し自社ホームページにも掲載。(医療機関・薬局へはメール・FAX等も効果的に利用)

- 原則として緊急安全性情報に係わる薬食安通知受理後、3日以内、遅くとも1週間以内)に「緊急安全性情報」及び「改訂添付文書情報」 (改訂した添付文書又はその見本)等を掲載

- 通知日・自主配布を決めた日から1ヵ月以内に情報が医療機関情報担当者等に到達していることを確認

- 医学・薬学等の関係団体に情報提供し、記録を5年保管 (生物由来製品は10年、特定生物由来製品は30年、特定保守管理医療機器・設置管理医療機器は15年、再生医療等製品は10年、指定 再生医療製品は30年)

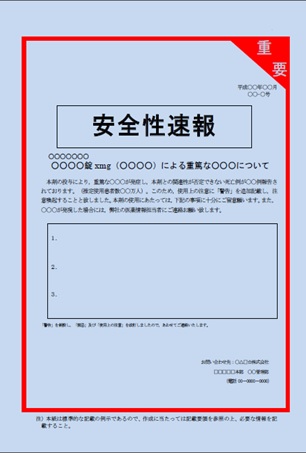

ブルーレター(安全性速報)

厚生労働省・PMDA(医薬品医療機器総合機構)と協議し、ブルーレターを作成

医療機関向け ⇒ ブルーレター

国民(患者)向け ⇒ 患者向けお知らせ文書

緊急安全性情報に準じ、医薬関係者に対して一般的な使用上の注意の改訂情報よりも迅速な注意喚起や適正使用のための対応(注意の周知及び徹底、臨床検査の実施等の対応)の注意喚起が必要な状況にある場合

<対象>

使用制限をかける必要はないが、使用の際に注意喚起をすべきもの

<措置>

- 警告欄の新設又は警告事項の追加

- 禁忌事項若しくは禁忌・禁止事項の新設又は追加

- 新たな安全対策の実施(検査の実施等)を伴う使用上の注意の改訂

- 安全性上の理由による効能効果、使用目的、性能、用法用量、使用方法等の変更

- 安全性上の理由により、回収を伴った行政措置(販売中止、販売停止、承認等取消し)

- その他、当該副作用・不具合等の発現防止、早期発見等のための具体的な対策

ブルーレターが出されるまでの流れ

- 医薬食品局安全対策課が、命令・指示の理由等を記した書面を製造販売業者に通知。(自主ではなく命令・指示の場合)

- 製造販売業者が、安全性速報(医薬関係者向け・患者向け)を作成・配布

- 機構は通知・安全性速報・添付文書改訂内容をホームページ・PMDAメディナビに掲載。製造販売者も自社ホームページに掲載。

- 製造販売業者は、改訂添付文書等記載事項を機構に届出 (添付文書等記載事項の届出対象製品の場合)

- 機構の安全部門と安全性速報の配布計画について協議し計画書を提出し、配布結果を機構の安全部門に提出

- 製造販売業者は、改訂添付文書を直接配布し自社ホームページにも掲載。(医療機関・薬局へはメール・FAX等も効果的に利用)

- 原則として安全性速報に係わる薬食安通知受理後、3日以内、遅くとも1週間以内)に「安全性速報」及び「改訂添付文書情報」(改訂した添付文書又はその見本)等を掲載

- 通知日・自主配布を決めた日から1ヵ月以内に情報が医療機関情報担当者等に到達していることを確認

- 医学・薬学等の関係団体に情報提供し、記録を5年保管 (生物由来製品は10年、特定生物由来製品は30年、特定保守管理医療機器・設置管理医療機器は15年、再生医療等製品は10年、指定再生医療製品は30年)

要指導医薬品・濫用等のおそれのある医薬品

改正薬事法施行に伴い、第一類医薬品から要指導医薬品になるもの

要指導医薬品

要指導医薬品一覧は、厚生労働省の『医薬品販売制度』のページにまとめられています。

一覧表

改正薬事法施行に伴い、濫用等のおそれのある医薬品になるもの

平成26年6月4日付 厚生労働省告示第252号

https://kanpou.npb.go.jp/20140604/20140604h06303/20140604h063030003f.html

PDICの自作辞書の作成方法

PDICは、英辞郎の辞書ソフトで有名です。

複数の辞書を串刺し検索できるほか、テキストの上のカーソルを置くだけで該当単語の内容をポップアップ表示してくれるポップアップ機能が設定できます。

さらにインクリメンタル・サーチといって、最初の文字を打ち込むごとに検索結果がしぼられていきます。

前方一致、後方一致、部分一致などのトランケーション検索も可能です。

そんな便利なPDIC辞書ソフトですが、英和・和英の英辞郎だけに使うのではなく、専門用語辞書や自作辞書を作成して加えると、より立体的な検索が可能になってきます。

そこでPDICの辞書ファイルを、Excelから作り、辞書登録して実際に利用するところまでの方法を簡単な動画にしてみました。