眼圧とは

緑内障とは・・・ その症状、メカニズム、検査、治療法、自宅でもできるケアなどを紹介していきます。

失明が怖い緑内障の改善対策

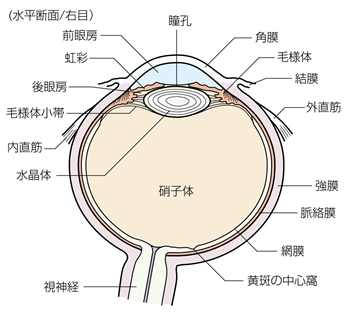

私たち人間の目は、眼窩(がんか)の中に袋状になって納まっていていますが、その袋の中には、房水(ぼうすい)という体液が循環しています。

そして眼球が一定のかたさや形を維持するためには、眼球の内側から外側に向かってかかる眼圧が適度に保たれる必要があります。

この眼圧を調整し、目を一定の形に保っているのが、目の体液と言われる房水になります。

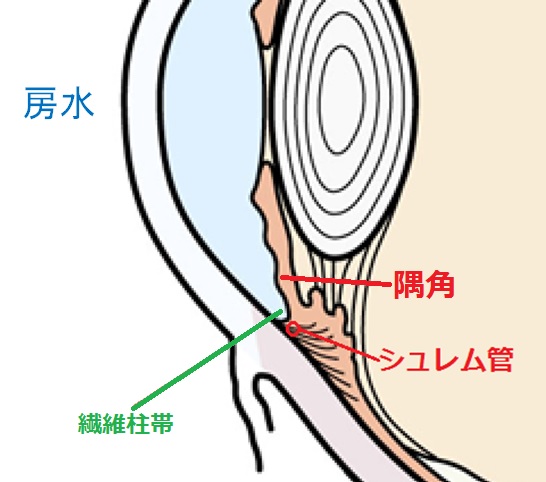

房水は、目の毛様体(もうようたい)で作られ、目の中を循環し、隅角(ぐうかく)にある繊維柱帯(せんいちゅうたい)を経て、シュレム管に流れ込み、目の外へ排出されていきます。

繊維柱帯は、網目構造になっていて、房水の流出を調節しています。この房水の流出がうまくいかなくなると、眼圧が高くなってしまいます。

房水を中心に考えると、房水を生成するのが毛様体、そして排水溝のフタに当たるのが隅角、そしてフタの奥にある排水溝のフィルターが繊維柱帯になります。

蛇口から出ていく水が、排水溝から出ていく水よりも多ければ、流しに水が溜まってしまいます。つまり流し自体にかかる水圧が高くなってしまうということになります。

つまり、房水が生成する量が、目の外に流れていく房水よりも多ければ、眼圧が高くなってしまいます。そして排水溝のフタ、つまり隅角が閉じてしまっているのが閉塞性隅角緑内障、排水溝のフィルターが目詰まりした状態になっているのが開放性隅角緑内障です。