西洋医学では、症状が出てくるとそれに対して薬が処方されます。

痛みや発熱、痒みといった不快な症状は、ある意味体のダメージで、不快であるとともに病気そのものと勘違いしてしまうケースも多くあります。

例えば、風邪で発熱しているときなどは、熱を下げるということをしますが、熱を下げても風邪の原因となっているその本質である細菌やウイルスが退治されるわけではありません。

風邪の発熱は、体の修復過程

昔は、風邪をひいて熱を出すと、すぐに解熱剤を飲むというようなことが行われていましたが、薬で熱を下げてしまうとせっかくの自然治癒力を妨げて、かえって風邪の治りを悪くしてしまうというようなことも言われるようになりました。

風邪をひくと、熱がでて、高熱ともなると体がだるく節々も痛くなってきたりします。

つらい状態ですが、がまんできない、どうしてもやらなくてはいけないことがあるというのであれば、一時避難的に薬に頼るというのも選択肢としてはあります。

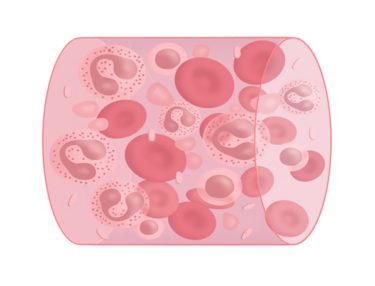

しかし、風邪の時に熱が出て、だるくなり節々も委託なっている状態は、風邪をひいたことによりリンパ球が使われて減り、免疫力が低下してしまっている状態を、熱を出すことによって体温を上げて、リンパ球を増やそうとしている反応なのです。

熱を出して体温を上げ、リンパ球を増やすことでウイルスと闘おうとしているわけです。

どうしてもつらい時や、どうしてもやらなくてはならないことがある場合は仕方ありませんが、風邪をひいたときには、体の免疫力をアップさせることが考えたほうがよく、そのためには、風邪薬はなるべく飲まないようにして、その代わり体力を消耗させないように体を休めて、風邪による発熱でリンパ球が増え、自然に治るを待つのが良い方法なのです。

運動の後の筋肉痛も自然治癒と深く関係

運動をした翌日などに、腰が痛くなったという経験がある人もいると思います。

これは、運動で腰を使ったために腰の筋肉が疲労し、血流が悪くなったことで起こっています。

血流が悪くなると、本来身体に備わっている免疫機能が血流を改善しようと血管拡張作用があるプロスタグランジンという物質を放出させます。

このプロスタグランジンが、痛みや発熱のもととなるもので、患部が熱を帯びたり、痛んだりする原因になります。

しもやけも体が修復する過程の反応

寒くなると、しもやけで悩む人もいますが、しもやけは、寒さで生じた血流障害と組織障害によって起こってきます。

寒さで血流障害や組織障害が起こると、その部分の血流を改善しようと血管拡張に必要なプロスタグランジン、アセチルコリン、ヒスタミンなどが分泌され、このことにより、一時的に激しい腫れや痛み、かゆみがおそってくるのです。