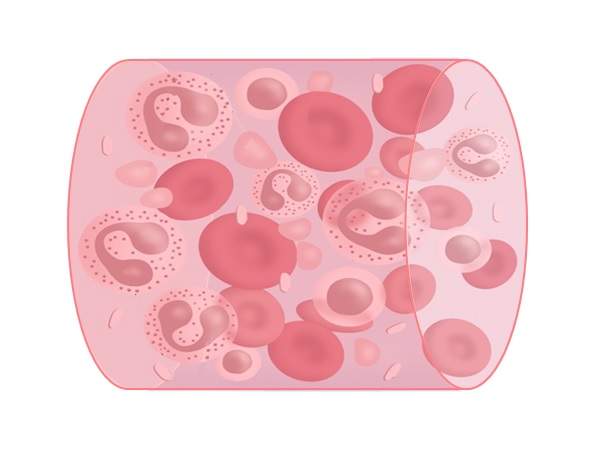

白血球は私たちの身体を守ってくれるものです。

人間は多細胞生物で、一つ一つの細胞は特殊化して進化していき、それぞれ皮膚になったり内臓組織になったり骨になったりしていきます。

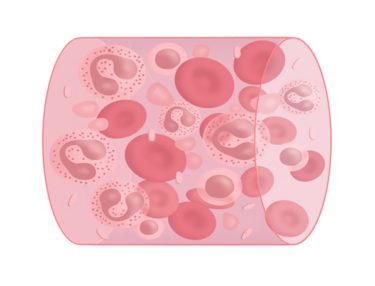

白血球の種類

しかし、多細胞生物として細胞が特殊化していくとともに、体を守る働きは失ってしまいますが、その弱点を克服しようということで、単細胞生物時代のアメーバがそのまま残った形になっているのが白血球です。

白血球は、顆粒球、単球、リンパ球に大きくわけることができます。

白血球の割合は、顆粒球がだいたい54~60%、リンパ球が35~41%になっています。

顆粒球には、好中球、好酸球、好塩基球があり、リンパ球にはB細胞、T細胞、NK細胞があります。

自律神経と白血球のリズム

私たちの身体は、自律神経の働きによって調整されています。

自律神経には、交感神経と副交感神経があり、この2つがバランスよく働いています。このバランスが崩れると体調を崩してしまう原因になります。

昼間、活動的な時間帯には交感神経が優位に働き、夜就寝時間帯になると副交感神経が優位に働くようになります。

単球は、大型の白血球で、強い貧食能と数カ月に及ぶ長い寿命をもっています。そして組織内に行こうするとより成熟したマクロファージに分化していきます。

顆粒球は、細菌や寄生虫除去に関与し、すぐれた貧食能を持っています。

一方、リンパ球は、小さな異物を抗体などで凝集させて除いたりする働きがあります。

自律神経支配による顆粒球・リンパ球

顆粒球は、交感神経支配で、細菌を処理し可能性の炎症を起こして治癒をしていきます。

交感神経は、ストレスを受けたり、活動したりするときに優位になりますが、それとともに交感神経支配の顆粒球が増えてきます。

交感神経が優位になってくると、顆粒球の割合が増え、リンパ球の割合が減り、血管が収縮し体温は下がってきて呼吸は浅く速くなっていきます。

これとは逆に、副交感神経が優位になってくると、顆粒球の割合が減り、リンパ球の割合が増え、血行が良くなり、体温があたり呼吸が深くなっていきます。

リンパ球は、副交感神経支配で、リラックスしたり休息している時に優位となり、免疫を強化します。

副交感神経優位のリラックスしていたり休息しているときのほうが、リンパ球が増えて、食べ物などから入ってくる抗原やウイルスを処理する能力が高まっていきます。

一見、副交感神経優位のほうが、リンパ球が多くなり免疫力が高まり、病気知らずというイメージがあります。しかし、度が過ぎてしまうと、今度はいろいろな抗原に過敏に反応してしまうようになってしまいます。

自律神経も白血球もバランスが大切なのです。