ものを見るのに大切な目ですが、目は非常に精巧な器官で、他の器官よりも壊れやすい一面ももっています。

目の透明な組織

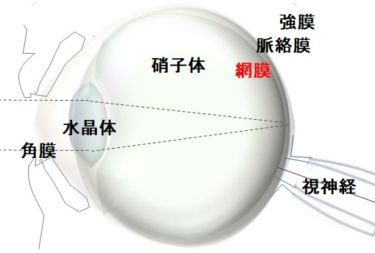

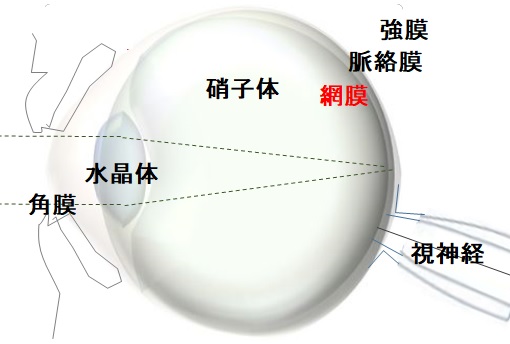

目の透明な組織は、角膜と水晶体になります。

これはカメラに喩えると、角膜つまり黒目がレンズフィルター、水晶体がレンズになります。

角膜って、黒目の部分だよね。

透明なのに、なんで黒く見えるの?と思うかもしれませんが、目に入った光が反射せず、そのまま吸収されてしまうため、外から見て黒く見えるのです。

黒く見えるということは、逆に角膜が透明な証拠ともいえるのです。

またその奥にある水晶体・硝子体についても同じことが言えます。

白内障は、水晶体の濁りによって目から入ってきた光が途中で遮られるために怒り、緑内障は、目から入ってきた光情報を脳に伝達する視神経の障害によって起こります。

透明の条件

透明とは、その物質が光を通すということで、透明であるためには2つの条件があります。

1つ目は、その物質を構成している結晶が光の波長よりも小さいことです。

2つ目は、その物質を構成している結晶が規則正しく整列していることです。

透明の条件としてよく話に出されるのが、石炭とダイヤモンドです。

石炭もダイヤモンドも同じ炭素からできていますが、この両者は透明性という面では全然違ってきます。

石炭は、透明の2つの条件を満たしていないのに対し、ダイヤモンドは透明の2つの条件をクリアしています。

特に2つ目の「構成している結晶が規則正しく整列している」という透明の条件を満たすのは、なかなか困難です。

例えば、透明なガラスやプラスチックがあったとしても、割ったり紙ヤスリでこすったら不透明になってしまいます。

また、透明なプラスチックでも、長い間外気や光に晒されることで劣化すると不透明になっていきます。

これは、プラスチックを構成している結晶の均一性が年月とともに壊れていくからなのです。

透明な目と抗酸化ビタミン

眼球が長い間、透明な状態を保つのは、水晶体を構成しているクリスタリンの構造が光を通しやすいからであるとか、特殊なアミノ結合を持っているからではないかと、いろいろ言われてきました。

最近の研究では、眼球が長い間、透明な状態を保っているのは、眼球の蛋白質構造の単純性、均一性、不変性によるものではないかと言われています。

水晶体の蛋白質の整列を乱す原因の一つにラジカルがありますが、生きている人間の体には、過剰にできたラジカルを処理する仕組みもあります。

水晶体の蛋白質の整列を乱す原因の一つにラジカルということから考えても、抗酸化作用があるビタミンを摂取することは、目の老化にとっても良いということが言われています。