口腔は、歯科口腔科の範囲になりますが、いわば口から物が入っていくときの入り口にあたりますが、様々な役割を担っている重要な部分です。

口腔の範囲とは

口腔の役割の前に、まずは『口腔』と言われる部分の範囲はどうなっているのでしょうか。

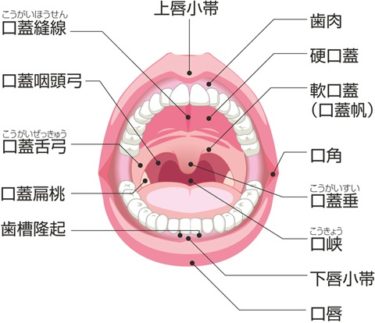

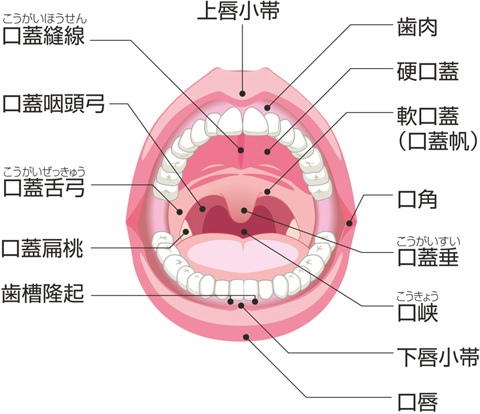

専門的な用語を使うと、口腔は上方を口蓋、下方を口腔底、前方を口唇、側方を頬によって囲まれた空間ということになります。

口蓋は、手前は上顎骨と口蓋骨が存在する固い硬口蓋という組織になっていて、奥は内部に骨が存在しないやわらかい軟口蓋という組織になっています。

奥は、口蓋舌弓(こうがいぜっきゅう)と呼ばれる部分で、これはのどちんこを含めてアルファベットのM字に見える部分があると思いますが、それより手前になります。

それより奥になると咽頭になっていきます。

まあ、わかりやすく言えば、口を大きく開けて、のどちんこよりも手前に見える部分全体が『口腔』と言えるでしょう。

唇をめくりあげ、歯との間にある部分も、口腔になります。

口腔内にある唾液腺

口腔にあるものといえば、唾液を出す唾液腺があります。

唾液腺には、大唾液腺と小唾液腺があり、大唾液腺は、耳下腺、顎下腺、舌下腺の3つのタイプがあります。

耳下腺は、耳の前下方にあり、アミラーゼを多く含んだ漿液性唾液を多く分泌します。

顎下腺と舌下腺は、口腔底にあり、アミラーゼを多く含んだ漿液性唾液とともに、粘膜の表面を滑らかにする働きがある粘液性唾液を分泌します。

それでは、小唾液腺はというと、口唇腺などがあり、口唇の裏側に粘液性の唾液を多く分泌して、口唇をぴったりシールしています。

小唾液腺である口蓋線は、軟口蓋に粘液性の唾液を分泌していて、口蓋を湿潤した状態に保つとともに、舌の動きをスムーズにする役割を果たしています。

これにより舌の動きがスムーズになるので、咀嚼や嚥下機能の補助だけでなく、発音の補助にもつながっています。

口腔の役割とは

消化管の入り口としての口腔は、さまざまな機能を持っています。

咀嚼や嚥下に関する機能、構音つまり発音するときにも大きく関わっています。

口腔は、口から摂取した食べ物が、最初にはいって停留する空間で、ここで食べ物がかみ砕かれ、消化作用をもった唾液がまざります。

このことにより、味や匂いを感じることができます。

呼吸するときの息、おしゃべりするときの息も、口腔を通っていきます。

口腔の面積は歳とともに変化をしていきます。

これは歯周組織の歯槽部の骨はが、歯の喪失などによって大きく形態変化していくためで、これにより口腔の容積は一生涯変化し続けているのです。