漢方薬というと、葛根湯を構成している葛根・麻黄・桂皮・芍薬・甘草・生姜・大棗といった植物由来の生薬を連想してしまいますが、漢方生薬には、鉱物や動物由来のものも多く利用されています。

意外とある動物由来の生薬

鉱物を利用したものの代表としては、石膏があります。

動物由来のものとしては、熊胆(クマの胆嚢)、牛黄(牛の胆石)、鹿茸(シカの角)、亀板(亀の甲羅)、蝉退(蝉のぬけがら)、地竜(ミミズ)水蛭(ヒル)などは、聞いたことがあるかもしれません。

マイナーな生薬まで考えると、サソリやゴキブリといったものまで利用されています。

またタツノオトシゴやオットセイの睾丸なども使われたりします。

哺乳類ということで考えても、ウシやウマ、クマ、シカ、ブタなどいろいろな動物が漢方生薬などに利用されています。

そこで、それならばウサギも漢方生薬として利用されているのではないかと調べてみたところありました。

ウサギ由来の生薬は望月砂

ウサギはその糞を漢方生薬として用いられていて、その生薬名は『望月砂(ぼうげっしゃ)』になります。

生薬の英名は Leporidae Feces で、ラテン名は Leporum Faeces になります。

『望月砂(ぼうげっしゃ)』は、ウサギ科(Leporidae)動物の蒙古ウサギ(Lepus tolai Pallas)などの野兎の乾燥した糞になります。

起源となるウサギの種類は多いものの、家ウサギ(Oryctolagus cuniculus domestis Gmelin)は『望月砂(ぼうげっしゃ)』には用いません。

代表的なものは、蒙古ウサギ(シナウサギ)で、黒龍江省、吉林省、遼寧省、甘粛省、華北省、内蒙古、寧夏などに分布しています。

東北地方に分布している野兎の東北ウサギ(Lepus mandschuricus Radde)も用いられます。

四川省、雲南省、青海省、甘粛省などの高原に分布している高原ウサギ(Lepus oiostolus Hodgson)も用いられます。

さらに広東省など中国南部に広く分布している華南ウサギ(Lepus sinensis Gray)も利用されます。

秋ごろに野草を刈った後に、見つけた兎の糞を集め草や砂を除いて乾燥します。

乾燥した糞は直径1㎝前後のやや細長い灰褐色の塊で、手でもんだりすると崩れます。

糞というと臭うイメージがありますが、乾燥したものは臭いはなく、味は少し苦いようです。

望月砂の効能

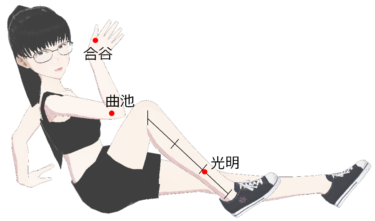

漢方では、明目・駆虫・治痔の効能があるとされていて、白内障・視力低下などにも用いられたりします。

生薬としては、駆虫薬として用いられ、解毒薬や結核治療にも臨床応用されたりしています。

望月は、陰暦十五夜の月、満月になる、月といえば連想されるのがウサギということで、名前からもなんとなくウサギが連想されるところが面白いところでもあります。