鍼灸は、読んで字のごとく、鍼(はり)と灸(おきゅう)になります。

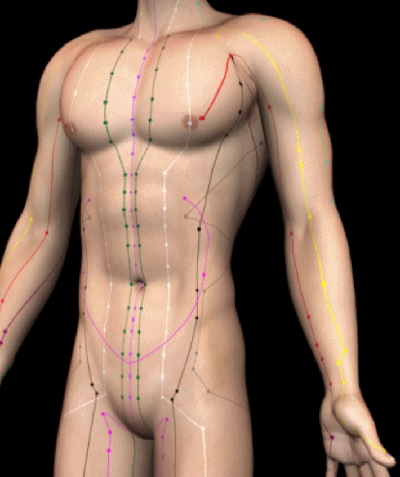

経穴と呼ばれるいわゆるツボを、鍼で刺激するのが鍼治療、もぐさを燃やしてその熱で刺激して治療するのがお灸になり、共通点としては、どちらも全身にいきわたっている経絡上にある経穴(ツボ)を刺激することで、体のいろいろな部分への作用を期待して治療するものです。

鍼灸治療で期待される作用

鍼灸の治療によって期待される作用としては、痛みの軽減、血流の改善、自律神経のバランス調和、筋緊張の緩和、ホルモン調整、免疫機能改善など、いろいろな作用があります。

実際に、鍼治療を行ったことで、炎症誘因物質が減少して、免疫機能が活性化されたり、神経伝達物質が増えることが研究で確認されています。

また、いろいろな細胞に分化していく幹細胞を増加させる効果も報告されています。

さらに、鍼刺激は、自律神経を中心とした神経を刺激して、脳のみならず、肝臓、胃腸、腎臓、膀胱、副腎など、内蔵機能にもいろいろな反応を引き起こすことがわかってきています。

鍼灸治療による効果の3つルート

鍼灸治療を行うと、3つのルートで全身に作用します。

まず一つ目として、鍼灸治療を行うと、まずは鍼を刺した場所、もぐさで温めた場所が刺激され反応します。

軸索反射で周囲の皮膚や骨格筋の血管が拡張することで、その部分の血流が促進されることにより、痛みが軽減したり、コリがほぐれたりします。

次に二つ目としても、鍼灸治療でツボが刺激されると、その刺激が侵害受容器から神経線維を通して、脊髄や脳へと伝わり、脳にある痛みや自律神経を調整する中枢に働きかけることにより、作用が全身へと広がっていきます。

ツボの刺激は、圧力や化学物質、熱などに反応する侵害受容器で感知されます。

最後に三つ目として、背中や腰などのツボが刺激されると、脊髄を介して、内蔵に作用し、血行が改善したり、痛みが軽減されたりします。

鍼は刺す深さによって作用が違ってくる

鍼は、刺す深さによって効果が違ってきます。

筋肉まで深く刺す場合は、息を吸うときに、経絡の流れに逆らって刺していきます。

このことで、体から余分なものを出していく『瀉』の効果があります。

息を吸うときには交感神経優位となり、筋肉の深いところまで刺すことにより交感神経が緊張し、副交感神経が抑制されます。

西洋医学的には、交感神経を刺激します。

皮膚まで浅く刺す場合は、息を吐くときに、経絡の流れに沿って刺していきます。

このことで、体に足らないものを補う『補』の効果があります。

息を吐くときには副交感神経が優位となり、皮膚の浅いところを刺すことにより、交感神経が抑制され副交感神経優位となります。

西洋医学的には、副交感神経を刺激します。