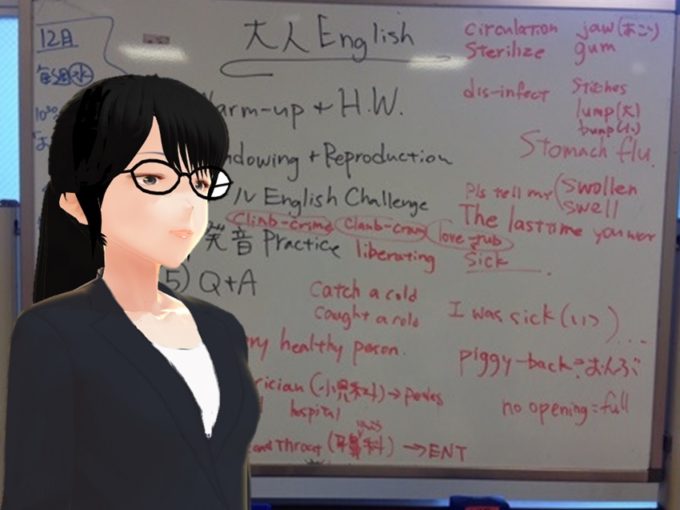

学習する際に多くの人が、どちらかというとテキストを見て、視覚によるリーディングによる記憶に頼っている部分が多いと思っていると思います。

しかし、人間が発達する過程では、音声を聴いて聴覚によるリスニングから、視覚によるリーディングが生まれています。

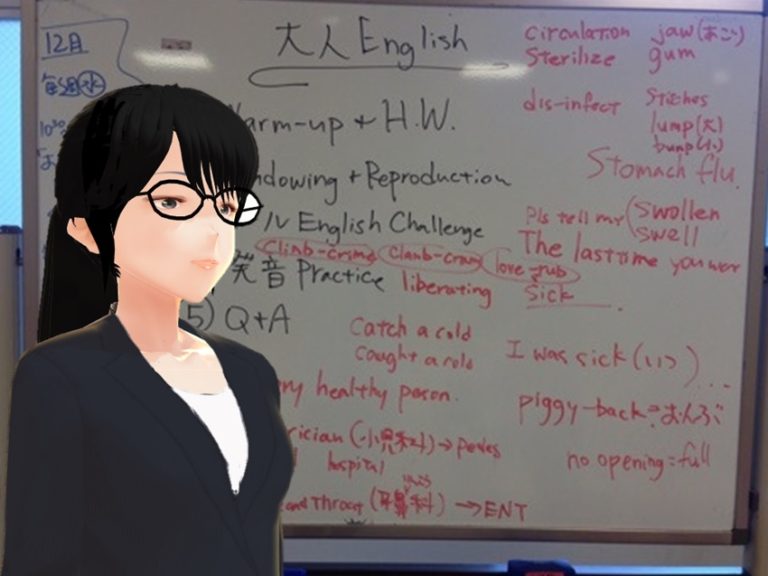

ブローカ野とウェルニッケ野

人間が勉強するときには、主に目と耳、すなわち五感のうち視覚と聴覚を中心に使って学習しています。

私たちが言葉を理解し、アウトプットしていくときに脳の言語野が関与しています。

そして言語野は、左脳にあるブローカ野とウェルニッケ野に分けることができます。

『ブローカ野』は、言葉を発声したり書いたりするアウトプットに関連した運動性言語野で、『ウェルニッケ野』は、言葉を理解しインプットすることに関連した感覚性言語野になります。

そして『ウェルニケ野』にあたる能力としては、聴いて理解する能力すなわちリスニング力と、読んで理解する能力すなわちリーディング力の2つに分けることができます。

つまり、ある言葉を聞いてリスニングしているときと、読んでリーディングしている時では、異なる脳の領域が機能しているのです。

生まれながらのリスニング

リーディング能力とリスニング能力をみてみると、リスニング能力が生まれながらにして備わった能力であるのに対し、リーディングの力は生まれながらに備わった能力ではありません。

人間の歴史をみても、文字でコミュニケーションを取る歴史よりも遥か昔から、音声でコミュニケーションを取っていました。

人間の赤ちゃんをみても、最初は音声で言葉を覚えてから、ひらがなやカタカナが読み書きできるようになり、漢字も読み書きできるようになっていくという発達過程をたどります。

リーディングの場合は、まず単語を見て、それを両脳の視覚野で認識し、両脳の視覚連合野で文字の形を認識します。

それを左脳の紡錘状回で言語として認識します。

そして、両脳の一次聴覚野・左脳のウェルニッケ野・ブローカ野で言語が音に変換され、両脳の一次聴覚野・側頭連合野・下前頭回で文章の理解が行われます。

ところが、リーディングの場合は、両脳の一次聴覚野・左脳のウェルニッケ野・ブローカ野で言語が音に変換され、両脳の一次聴覚野・側頭連合野・下前頭回で文章の理解が行われます。

つまり前半部分の過程は必要ありません。

文字はわからなければ単なる絵

文字は、その文字とわかってからこそ意味を持ちます。

しかし、文字と認識できなければ、それは単なる絵又は形にすぎません。

つまり、脳がリーディング学習をするということは、音で記憶されている言語と、文字という概念を結びつける作業がそこで行われていることになります。

リーディング能力はリスニング能力から生まれると言われるのは、こういった過程によるものなのです。