インフルエンザウイルスの特徴

ヒトに対して病原性をもつウイルスはいくつかありますが、中でもインフルエンザウイルスは、冬から春先にかけて流行し、38℃以上の高熱とともに、おしんや頭痛、筋肉痛や関節痛、全身倦怠感が急速に出てきます。

インフルエンザをはじめとしたウイルスの大きさは、30~300nmほどで、電子顕微鏡を使うなどしないとその構造を見ることはできません。インフルエンザウイルスは、自身でエネルギー産生をしたり、蛋白質を合成したりすることができません。

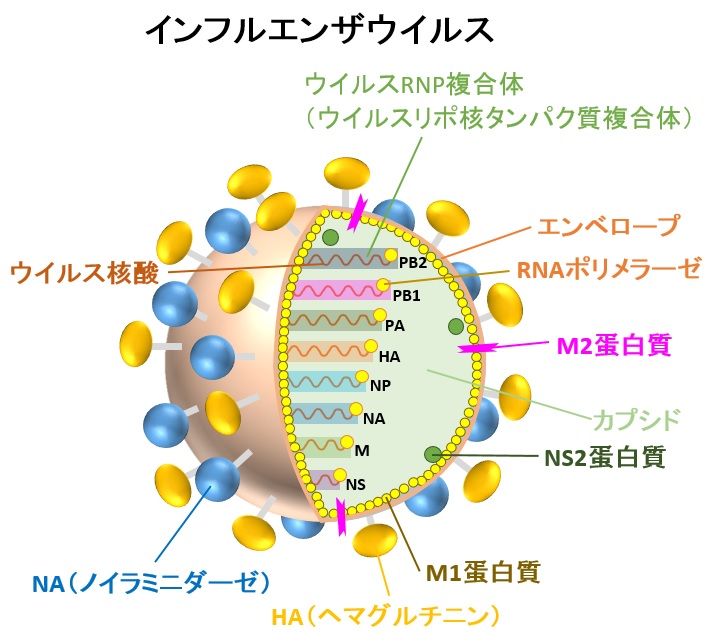

インフルエンザウイルスの構造をみてみると、インフルエンザウイルスは、蛋白質の殻であるカプシドと、ウイルス核酸からなっていて、その外側を、エンベロープと呼ばれる脂質二重膜が覆っています。

インフルエンザをはじめとしたウイルスの大きさは、30~300ナノメートルほどで、電子顕微鏡を使うなどしないとその構造を見ることはできません。

インフルエンザウイルスは、自身でエネルギー産生をしたり、蛋白質を合成したりすることができません。

インフルエンザウイルスの構造をみてみると、インフルエンザウイルスは、蛋白質の殻であるカプシドと、ウイルス核酸からなっていて、その外側を、エンベロープと呼ばれる脂質二重膜が覆っています。

インフルエンザウイルスは、オルトミクソウイルス科に属していて一本鎖RNA(-)からなっていて、エンベロープを持っています。

インフルエンザウイルスA型・B型・C型

インフルエンザウイルスには、A型・B型・C型の3種類があります。

C型はその構造がA型やB型と大きく異なり、発症しても軽症ですみ、ほとんど流行しないので、インフルエンザと言えばA型とB型が問題視されるのです。

インフルエンザのA型・B型・C型は、何が違うのかというと、ヌクレオカプシド蛋白などのウイルス内の蛋白質の違いになります。

A型やB型のインフルエンザウイルスでは、ウイルス粒子表面から棘状に出ているスパイク蛋白と呼ばれる、HA(ヘマグルチニン)と、NA(ノイラミニダーゼ)の糖蛋白が、ウイルスの感染あるいは細胞内での増殖後のウイルスの放出に重要な働きをしています。

A型インフルエンザウイルス

A型インフルエンザでは、HA(ヘマグルチニン)は、インフルエンザウイルスが細胞にくっついて入り込む役目をする突起のようなもので、気道上皮細胞表面でシアル酸レセプターに結合します。

NA(ノイラミニダーゼ)は、ウイルスが増殖し細胞から出ていくときに切り開くハサミのような役目を持っていて、シアル酸糖鎖を切断することにより感染細胞からウイルスを遊離させ、さらに他の細胞へ感染を拡大させていきます。

HA(ヘマグルチニン)が16種類、NA(ノイラミニダーゼ)が9種類存在することで、その組み合わせが亜型となって感染性が変化していきます。

この組み合わせにより、A型(H5N1)やA型(H1N1)というように、インフルエンザの抗原型が表現されたりもします。

一方、B型やC型はA型ほど多様性がなく亜型による分類は行われていません。

A型インフルエンザウイルスの遺伝子は次の8つの分節に分かれています。

A型インフルエンザウイルスの遺伝子は次の8つの分節に分かれています。

HA(ヘマグルチニン)

NA(ノイラミニダーゼ)

PA(RNAポリメラーゼαサブユニット)

PB1(RNAポリメラーゼβ1サブユニット)

PB2(RNAポリメラーゼβ2サブユニット)

M(マトリックス蛋白)

NP(核タンパク)

NS(非構造蛋白)

MとNSの2つの分節からは選択的スプライシングによりそれぞれM1とM2、NS1とNS2の2種類の蛋白質が、それ以外の6つの分節からは1種類の蛋白質がコードされていて、合計10種類の蛋白質が合成されます。

B型インフルエンザウイルス

基本的にはA型インフルエンザウイルスとほぼ同じで、8つの分節に分かれています。

A型インフルエンザウイルスとの違いは、NA分節からNA及びNBという2種類の翻訳開始点が異なる遺伝子がコードされています。

NBはM2阻害薬であるアマンタジンの阻害を受けないために、B型インフルエンザウイルスにはアマンタジンは無効となります。

一方、NAはA型インフルエンザウイルスと同じであるために、ノイラミニダーゼ阻害薬は有効となります。

また、M1とM2という翻訳開始点が異なる2つの遺伝子がM分節にコードされています。

C型インフルエンザウイルス

C型インフルエンザウイルスには、A型・B型インフルエンザウイルスとは違い、HA(ヘマグルチニン)及びNA(ノイラミニダーゼ)といったスパイク蛋白がありません。

その代わりにHE(ヘマグルチニンエステラーゼ)というHAとNAの両方の役割を持つ1種類のスパイク蛋白を持っています。

しかし、病原性がほとんどなく、感染して症状が出ても軽症ですむためにA型やB型に比べてそれほど問題にはなりません。

インフルエンザウイルスの増殖と抗インフルエンザ薬

体内に入ってきたインフルエンザウイルスは、最初は感染力がありません。

インフルエンザウイルスは、細胞にくっついて入り込む役目をする表面にあるスパイク蛋白であるHA(ヘマグルチニン)が、呼吸器と腸管にあるプロテアーゼという酵素によってはじめて活性化します。

ウイルスの吸着

活性化することによって、粘膜上皮細胞の表面にあるシアル酸レセプターと結合します。

これがウイルスの吸着です。

よくインフルエンザの予防には、10~20分おきに水を飲めば良いと言われていますが、これはインフルエンザウイルスがプロテアーゼで活性化して喉に吸着してしまう前に、胃に流しこんで胃酸により感染を成立しなくするという考え方になります。

ウイルスの侵入・膜融合

シアル酸レセプターに吸着したインフルエンザウイルスは、細胞の飲食作用によって急速に飲み込まれていき、ウイルスは食胞の中に取り込まれていきます。

やがて、インフルエンザウイルスの表面にあるHA(ヘマグルチニン)の膜融合活性によって、ウイルスの膜とも言えるエンベロープが融合しはじめます。

抗インフルエンザ薬である『アマンタジン』は、このウイルスの膜融合の段階で重要な働きをするA型インフルエンザウイルスのM2蛋白の働きを阻害することで、膜融合を阻止してA型インフルエンザウイルス感染をブロックします。

一方、B型インフルエンザはこの『アマンタジン』によるブロックを受けないしくみになっているので、『アマンタジン』はB型インフルエンザには無効となっています。

最近では、このアマンタジンは抗インフルエンザ薬としては使われなくなってきています。

ウイルスの脱殻

膜融合し細胞内に侵入したインフルエンザウイルスは、自分のRNAを放出して細胞の核に送り込み増殖を開始する準備をはじめます。

これがウイルスの脱殻と呼ばれるものです。

RNAの複製

さらに細胞の核内に入ったインフルエンザウイルスは、自身が持っているRNA依存性RNAポリメラーゼにより、ウイルスRNAのコピーを作り、ウイルスRNAの複製が起こります。

転写、mRNAの合成

RNAからmRNAを合成することが『転写』になります。

インフルエンザはRNAの構造が非常に簡単で、RNAの頭の部分に5’キャップと呼ばれるキャップ構造がないため、増殖に必要な蛋白を翻訳して作ることができません。

そこでヒトの細胞の核内のmRNAのキャップ構造を認識し、キャップ依存性エンドヌクレアーゼを出してそれを切り離し、自分のRNAに結合させてmRNAを合成していきます。

注目を浴びている抗インフルエンザ薬である『ゾフルーザ』は、この段階で働くお薬です。

『ゾフルーザ』は、キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬として、このキャップ依存性エンドヌクレアーゼ作用をブロックすることで、ウイルスの蛋白質をつくるために必要なキャップ構造が結合できなくなり、mRNAの合成からの蛋白合成を阻止することで、インフルエンザウイルスの増殖を防ぎます。

蛋白の合成

翻訳とは、mRNAから蛋白質を合成することを言います。

新しいウイルスの部品になる蛋白質とRNAが大量に合成されていきます。

合成されたHA(ヘマグルチニン)とNA(ノイラミニダーゼ)は膜表面に並んで、新しいウイルスの出芽に備えます。

新しいウイルスの出芽

作られたウイルスRNAは8本ずつセットになって取り込まれて、新しいウイルスとして並んでいたHA(ヘマグルチニン)とNA(ノイラミニダーゼ)とともに膜表面から出芽します。

出芽した新しいウイルスのHA(ヘマグルチニン)は、細胞のシアル酸レセプターにつながれた状態になっていますので、出芽しただけでは、新しいウイルスは細胞から離れることができません。

新しいウイルスの遊離

そこでウイルスはNA(ノイラミニダーゼ)によって細胞のシアル酸レセプターを切り離して、細胞から遊離していきます。

タミフル、リレンザ、イナビルといった抗インフルエンザ薬の主流となっているお薬は、ノイラミニダーゼ阻害薬として、この細胞から新しいインフルエンザウイルスを遊離するのをノイラミニダーゼの働きをブロックすることで抑えることでウイルスの増殖を防ぎます。

インフルエンザウイルスの増殖と抗インフルエンザ薬(動画解説)

インフルエンザウイルスの増殖と抗インフルエンザ薬の作用機序について、動画でわかりやすく解説します。

抗インフルエンザ薬の特徴

|

抗インフルエンザ薬 |

シンメトレル |

タミフル |

リレンザ |

イナビル |

ラピアクタ |

ゾフルーザ |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

一般名 |

アマンタジン |

オセルタミビル |

ザナミビル |

ラニナミビル |

ペラミビル |

バロキサビル |

|

有効なウイルス |

A型のみ |

A型&B型 |

||||

|

効き方 |

ウイルスの脱殻・核融合を防ぐ |

細胞内で増殖したウイルスが外に出るのを防ぐ |

ウイルスの増殖自体を抑える |

|||

|

作用機序 |

M2蛋白阻害 |

ノイラミニダーゼ阻害 |

キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害 |

|||

|

剤型 |

細粒・錠剤 |

カプセル、DS |

吸入 |

吸入 |

静脈注射 |

錠剤 |

|

副作用 |

中枢神経系・消化器系 |

消化器系(風邪症状と類似) |

呼吸器系(慢性呼吸器疾患患者で気管支痙攣) |

消化器系(下痢・嘔気) |

消化器系 |

下痢・頭痛 |

|

耐性 |

発生しやすい |

注意 |

発生しにくい |

発生しにくい |

注意 |

注意? |

|

その他 |

パーキンソン病治療薬 |

|

|

|

|

|