3つのタイプの筋肉

筋肉には大きくわけると速筋と遅筋、そしてさらに分けると、遅筋(タイプ1)、速筋(タイプ2a)、速筋(タイプ2b)の3つに分けることができます。

遅筋(タイプ1)

遅筋(タイプ1)は、有酸素運動などをするときに使われる筋肉で、筋繊維は細く、ミオグロビンやチトクロームを多く含むため赤色に見えます。

また、毛細血管も多く酸素が多く供給されやすい形になっています。

速筋(タイプ2a)

速筋(タイプ2a)は、桃色筋肉ともいわれるように、遅筋(タイプ1)と速筋(タイプ2b)の中間的筋肉になっています。

速筋(タイプ2b)

![]()

速筋(タイプ2b)は、いわゆる短距離走など酸素を必要としない瞬発力を発揮するときに使われる筋肉で、ミオグロビンやチトクロームが少ないために白色に近い色に見え、毛細血管も少なくなっています。

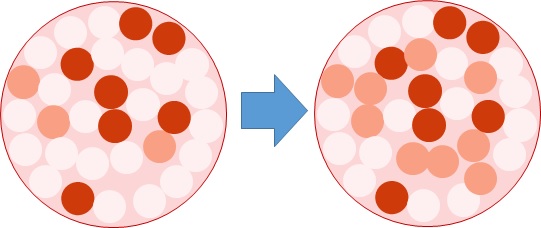

スロースクワットで桃色筋肉を増やす

スロースクワットをすることにより、この速筋(タイプ2b)の白色筋肉が、速筋(タイプ2a)の桃色筋肉に変わっていき、桃色筋肉の割合が増えてきます。

このように桃色筋肉が増えることが、血糖値が下がることにつながっていきます。

3つのタイプの筋肉の特徴 (まとめ)

| 筋肉のタイプ | 遅筋タイプ1(赤色筋肉) | 速筋タイプ2a(桃色筋肉) | 速筋タイプ2b(白色筋肉) | |

|

|

|||

| エネルギー ATPの生成の型 |

好気的解糖系・酸化的リン酸化(酸素が必要) 多くのエネルギーを生成する |

嫌気的解糖系(酸素が不要) | ||

| 毛細血管の数 | 多い | 中間 | 少ない | |

| ミトコンドリアの数 | 多い | 中間 | まばら | |

| ミオグロビン・チトクロームの量 (筋肉の赤色蛋白) |

多い | 中間 | 少ない | |

| 筋の攣縮速度(瞬発力) | 高い | 中間 | 低い | |

| 作られるATPの量 | 少ない | 中間 | 多い | |

| エネルギー源 | 脂質 | 脂質・糖質 | 糖質 | |

| パワー | 弱い | 中間 | 強い | |

| 疲れの抵抗性 | 疲労しにくい | 中間 | 疲労しやすい | |

| パフォーマンス | 持久力 | 持久力・瞬発力 | 瞬発力 | |

| トレーニング方法 | 低負荷&長時間 | 高負荷&短時間 | ||

この中で注目してもらいたいのが、エネルギー源です。

遅筋(タイプ1)の赤色筋肉は、エネルギー源として主に脂質を使っています。

遅筋を使うエアロビクスなどの有酸素運動を長時間行うと脂肪が燃焼するというのは、この遅筋を使っているからです。

一方、速筋(タイプ2b)の白色筋肉は、エネルギー源に糖質を使っています。

重量挙げなど瞬発的に力を使う無酸素運動には、糖がエネルギー源として使われています。

3つのタイプの筋肉の特徴 (まとめ動画)

3つのタイプの筋肉について、動画で解説しています。

スロースクワットのように、それほど強くない負荷でも長時間トレーニングをしていると、血管が圧迫された状態が続くので血流が阻害されて筋肉内の酸素レベルが低下します。すると、酸素が不足してきて脂質とともに糖質もエネルギー源として使う桃色筋肉が増えてきます。

すると、筋肉を使うときに脂質と糖質の両方が効率よく使われることになります。

桃色筋肉は、赤色筋肉と白色筋肉の中間的な性質をもっているので、ある程度の時間運動を続けることができ、脂質と糖質の両方をエネルギー源として使うので、これが血糖値を下げることにつながっていきます。

超スロースクワットのやり方

血糖値を下げる超スロースクワットがNHKのガッテンという番組で紹介されていました。

血糖値を下げるためには、脂肪を減らして筋肉を増やすことが大切で、有酸素運動や筋肉トレーニングが推奨されていますが、それとは別に、超スロースクワットがあります。

これは、1週間に1回約20分の超スロースクワットの体操を2回するだけで、食事をしても血糖値が上がりにくい体になっていく方法で、自宅で簡単に続けられるものです。

超スロースクワットを始める前の注意

超スロースクワットは、脂肪の燃焼を促し、食後の血糖値をあがりにくくします。

自宅でのちょっとしたスキマ時間でも行なうことができます。

ただし、そんな超スロースクワットにおいても行なう前に注意したい人たちがいます。

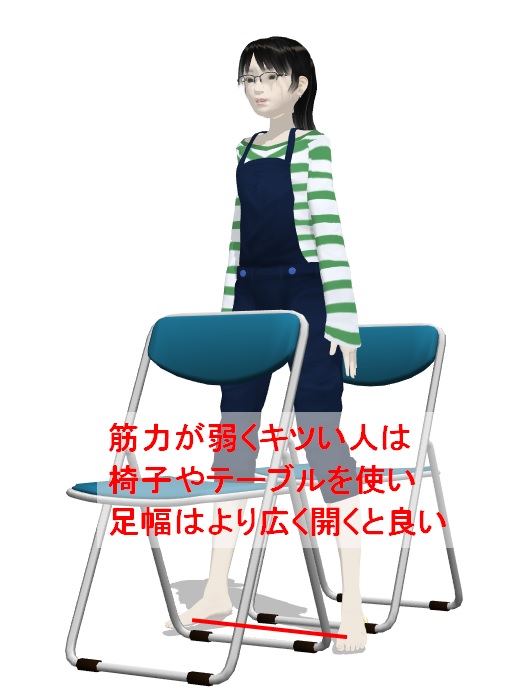

高齢者や筋肉が弱い人のスロースクワットのやり方

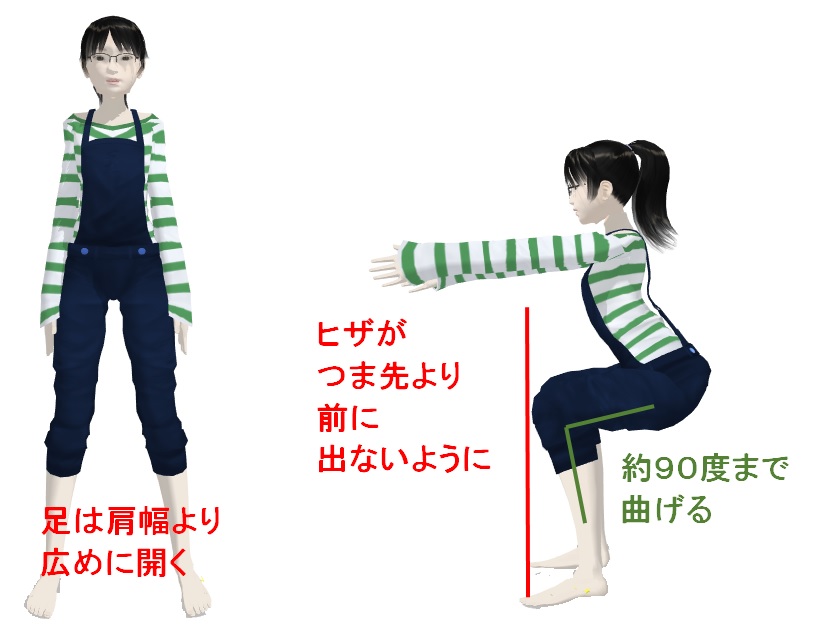

まずは足を肩幅より広めに開いて立ちます。

つま先は30度ぐらい外に向けると良いでしょう。

次に両手を前に出し、ゆっくりと10秒かけて腰を90度ぐらいまでの角度まで落とします。

息を止めないように声を出して10秒数えながらスクワットをしていきます。

落としきったら2秒ほどそのままの姿勢を我慢してキープしてから、体勢を元にもどし、少し休憩し、再び10秒かけて腰を落としていきます。

この動作を10回繰り返すことを1セットとし、間に少し休憩を入れて3セットを約20分かけて行います。

ポイントは、このときつま先よりもヒザが前に出ないよう注意することで、そのためお尻を少し突き出すような形になります。

これを週に2回ほど行うと効果的です。